Prólogo

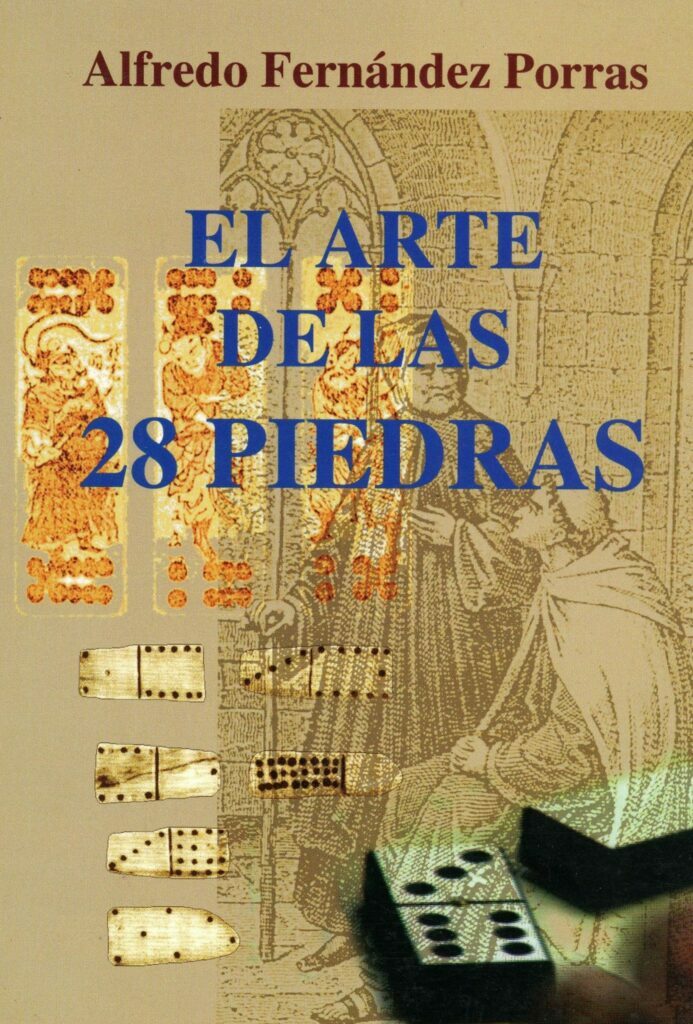

Prólogo al libro de dominó El arte de las 28 piedras, de Alfredo Fernández Porras (AFP, 1996).

El juego de dominó se hace cada vez más popular en Venezuela. Es la distracción preferida de todos los sectores, a todos los niveles, para los más variados grupos sociales. En los clubes de gente acomodada lo mismo que en las barriadas marginales, en las urbes metropolitanas como en las áreas rurales. La mujer, que parecía alérgica al juego de dominó, está participando cada vez más de su disfrute. Muchas cambiaron ya la canasta por el juego de las veintiocho piedras. Sorprende con frecuencia la gran capacidad que muestran campesinos humildes y la victoria que se adjudican damas maduras y jóvenes frente a jugadores de merecida fama como expertos en esta disciplina.

Como todo juego, la suerte tiene un papel importante. La primera regla es coger una buena mano. Pero la ciencia comparte con el azar las posibilidades de triunfo y con frecuencia se sobrepone a aquél. De ahí que un libro como éste, dirigido a explicar todos los aspectos del torneo, tenga, para quien sepa aprovecharlo, una innegable utilidad.

Por supuesto, en la ciencia del dominó no hay dogmas. La única regla absoluta es la de que «el dominó lo inventó un mudo», vale decir, que hay que guardar silencio durante todo el desarrollo de la mano. Pero esta norma, inquebrantable en los torneos, resulta tan rígida entre amigos que sólo buscan divertirse, que se la viola con frecuencia. Lo que si resulta intolerable es hablar cuando le toca jugar al compañero, porque se prestaría a descalificar la más importante de las decisiones, que supone la adivinación del juego o del compañero y el de los adversarios. Sin ese riesgo de acertar o no en el cálculo, el juego pierde su interés.

Quienes son verdaderos maestros en el dominó saben desde el momento de destapar su juego, si la mano la van a ganar o a perder. A lo más necesitan una o dos jugadas para confirmar su diagnóstico. Si saben que la mano será adversa, su estrategia se dirigirá a perder el menor número posible de puntos. Porque, como decía el inolvidable «Tigre de Carayaca», en el dominó, tal como nosotros lo practicamos, el objetivo no es ganar manos, sino ganar tantos.

Los verdaderos especialistas en el dominó, los que hacen de éste un arte y una ciencia, son gente de inteligencia despierta, pero sobre todo, de una formidable retentiva y una permanente atención. Cualquier descuido se paga caro. Se aplica casi siempre la regla del base-ball: «después del error viene el hit». Pero sobre todo, como en cualquier otra actividad de la vida, hay que practicarla con frecuencia. Quienes sólo podemos dedicarle alguno que otro rato, generalmente después de una jornada completa de trabajo, jamás podremos aspirar a ser lo que se llama un buen jugador. Y si, además, lo hacemos en una reunión social donde aparece a cada momento un amigo que viene amablemente a saludarnos – pero también a interrumpir la atención que estamos prestándole al evento – estamos condenados al fracaso.

La dedicación que algunos relevantes dominocistas prestan al dominó está sobradamente justificada. Por su difusión, por su amenidad, por su inagotable interés, el dominó la merece. Parece increíble, pero el juego es tan atractivo y, en cierto modo tan apasionante, que uno puede pasar largas horas, sentado ante una pequeña mesa, tratando de colocar una y otra vez siete piedras, sin darse cuenta del transcurso del tiempo y sin advertir la fatiga que necesariamente tiene que producirse. Lo afirmo, por experiencia personal.

Alfredo Fernández Porras, joven todavía, lleva sin embargo unos cuantos (no pocos) años practicando el juego de dominó. Su talento, su vocación gerencial, a más de su dominio del ajedrez (que me atrevería a considerar como una sublimación del dominó) lo han animado a la difícil tarea de escribir, en lenguaje sencillo y ameno, un libro que podría calificarse a la vez como tratado y como manual, porque va de lo más elemental a lo más complicado, en el loable deseo de satisfacer a quienes aspiran a conocer mejor las reglas y superar las variadas contingencias que pueden presentársele en el curso de este juego.

He tenido el placer de compartir, cuando disfrutaba de la posibilidad de disponer de algún fin de semana, buenas tandas de dominó en el Club Camurí Grande, a orillas del mar Caribe, dentro de un ambiente de asna y llana cordialidad, en el que los aficionados podíamos alternar con auténticos profesionales. Por mi parte, he dicho, que en esta materia no estoy en «kínder», pero no he hecho «postgrado».

Camurí comparte en cierto modo con Alfredo Fernández Porras la paternidad de esta obra. Mejor dicho, Alfredo es el padre, pero la engendró en Camurí. De allí que quienes hemos participado con él en buenas tenidas allá, nos sintamos copartícipes de este valioso fruto de su inteligencia, de sus reflexiones, de sus experiencias y de sus investigaciones.

El libro es un valioso auxiliar para quienes aspiren a mejorar la calidad de su juego. Y un rico arsenal de temas para la discusión interminable de cuál debe ser la salida, o cómo debe desarrollarse el juego con un «violín» con fallas o sin fallas, o de cómo debe interpretarse en cada circunstancia el silencio o, dicho en términos dominocísticos, «la pensada» del compañero.

Podría también el aprendiz hacer sus deducciones para considerar qué valor debe dar a reglas tradicionales, acatadas por unos como el Evangelio, tales como:

«La salida taparás, aunque no tuvieres mas»;

«Tranca a blanco no se pierde»;

«Salida por el doble tres significa tranca, caída de gorro o doble seis ahorcado»;

«Hay que salir por el doble más grande, aunque sea en pelo»; o «hay que salir por el doble mayor acompañado»;

«Cuadra el pie, pasa la mano»:

«Pié que juega con la mano se divierte, pero pierde».

Tantos otros que podrían ocurrírsele. Alfredo los examina explícita o implícitamente, y adopta ante ellos, en términos genéricos, autoriada y razonadamente, una posición iconoclasta.

Debo agradecer al autor, a quien tengo el más alto y sincero aprecio, la manifestación de amistad al pedirme este prólogo. Lo felicito por su obra y se la agradezco en nombre de todos aquellos, que en más o en menos, le metemos al dominó y le tenemos cariño a su ejercicio.

Ese cariño de mi parte se lo siento aunque tenga escasas oportunidades para acariciarlo. Lo asocio con agradecimiento por algo que voy a confesar: el dominó me ofrece, en las contadas ocasiones en que puedo disfrutarlo, un rato en que no me plantean cuestiones del Estado o problemas personales que se supone debe resolver el gobernante. ¿No es éste un motivo suficiente para mi agradecimiento?

Caracas, junio de 1996.